В год 80-летия Великой Победы мы вспоминаем подвиги тех, кто сражался за Родину, и тех, кто сумел сохранить память о войне в своих произведениях. Известный писатель Азильхан Нуршаихов – один из таких героев.

Он прошел всю войну в составе 100-й Казахской стрелковой бригады, воевал на передовой, а затем перенес пережитое на страницы своих книг. Каков он был в жизни ? Какими глазами видела его семья?

О своём отце, о том, каким он был в семье, как рождались его книги и что осталось за страницами, рассказывает его дочь – филолог, преподаватель КазНГУ им. аль-Фараби Жанар Нуршаихова, делясь личными воспоминаниями в интервью с нашим корреспондентом.

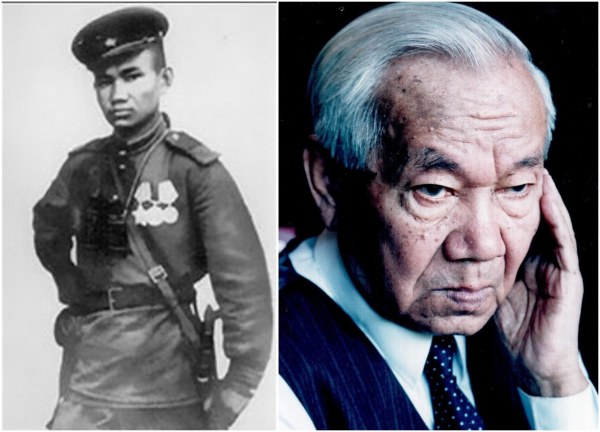

Имя Азильхана Нуршаихова (1922-2011) навсегда вписано в золотой фонд казахстанской литературы. Участник Великой Отечественной войны, публицист, редактор, писатель – он не только прошел суровые дороги войны, но и сумел сохранить в себе тонкость чувств, удивительную чистоту и веру в добро. Его проза – это голос эпохи, рассказанной просто и тепло. Это голос, исходящий как будто бы от «сердца к сердцу».

Азильхан Нуршаихов кратко, но очень емко охарактеризовал свой жизненный путь словами: «Артиллерист, студент, журналист, писатель». Сегодня о нём вспоминают не только как о писателе, но и как о человеке, чья личность была отражением его книг.

– Жанар Азильхановна, вы рассказывали, что первые публикации вашего отца появились ещё в юности. С чего началась его любовь к литературному слову?

– Папа действительно начал очень рано – с 14 лет. Его первые публикации были в районных и областных газетах. Это были простые детские стихи: про пионерский праздник, про Родину, про школу, про дружбу. Он не придавал этим воспоминаниям большого значения. Говорил просто: «Меня с детства печатали». А у меня, например, первое сочинение появилось в «Балдыргане», и было оно на тему «Что бы я сказала Ленину, если бы встретила его». До сих пор вспоминаю об этом с улыбкой и лёгким смущением.

– Он прошел всю Великую Отечественную войну. Расскажите, что именно он вспоминал об этом времени, о своей службе в составе 100-й Казахской стрелковой бригады?

– Папа прошел всю войну командиром орудия в составе 100-й Казахской стрелковой бригады, воевал на Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Одну из его военных историй, основанную на реальных событиях, я часто рассказываю своим студентам. Четверо казахских мальчишек с гаубицей прошли всю войну – от Калининского фронта до Победы. Иногда лошадь тянула пушку, иногда – сами. Один из таких моментов – настоящий подвиг: их орудие поднимали на холм под обстрелом, и чтобы не перевернулась пушка, кто-то должен был сесть на ствол. Это был папа. Он сам. Представляете – 18 лет, под снайперским прицелом…

Они отстреливались до последнего снаряда. Двое погибли, один был ранен, а у папы – лишь царапина от осколка по мизинцу. Война его пощадила. Повесть «Песнь любви» он посвятил своему другу, однополчанину, ветерану войны Адильхану Кусаинову – талантливому человеку, который потерял зрение, но сохранил свет в сердце.

– Его стихотворение «Письмо Джамбулу» стало своеобразным посланием фронта. Это было отражением реальной переписки?

– Да, отец переписывался с Джамбулом Жабаевым. В письмах, а позже и в стихах, он писал о том, как солдаты на передовой любят свою землю, как будут защищать стариков и детей, как не пропустят врага к своей земле.

– В юности на меня и на многих читателей произвел огромное впечатление роман «Годы радости и любви». Ербол – очевидно, автобиографический герой. А кем же была в действительности Ментай?

– Помню, как в день моего рождения подруга пригласила меня в ТЮЗ им. Мусрепова на премьеру спектакля по этому роману. Я ещё ничего не знала заранее. И вдруг – афиша: «Махаббат, қызық мол жылдар»! Сердце сжалось. Весной как раз вышел сериал, который я не досмотрела, но спектакль…

Он вынул всю душу. Режиссёр Фархад Молдагул вынашивал проект целых пять лет, написал шесть версий – и нашел верную. Я видела обеих актрис в роли Ментай – потрясающие! Тонкие решения, сильная сценография, символика алого покрывала, сцена сна… Это было глубоко, нежно и больно.

И, да – Ербол очень похож на отца. Его тонкость, достоинство, сдержанность, внутренняя сила – все это о нём. Не могу передать радость, которую я испытала во время просмотра спектакля. Я когда-то помогала папе переводить этот роман на русский язык. Знаю все детали этого произведения, но на этот раз история развивается по-новому – сквозь призму современного взгляда и оригинального режиссёрского прочтения Фархада Молдагула.

Ментай – это одновременно реальный человек из жизни и в то же время художественный образ, воплотивший в себе черты казахстанской девушки тех времен, образ собирательный, но имеющий реальную основу.

– Писательская встреча Азильхана Нуршаихова с Бауыржаном Момышулы легла в основу книги «Истина и легенда». Как отец ваш вспоминал первую встречу и разговор с легендарным полководцем, участником обороны Москвы?

– Он говорил, что это была не просто беседа, а духовная исповедь двух фронтовиков. Разговор длился с вечера до утра следующего дня, и в итоге вместо газетной статьи родился роман-диалог: «Истина и легенда». Папа очень уважал Бауыржана Момышулы. Эта встреча оставила в нём глубокий след, и он не раз об этом вспоминал. А книга, которая вышла в 1976 году, переведена была на разные языки. Помню один забавный случай. Мы ждали в гости Бауыржана Момышулы.

Все уже были наслышаны о его непростом характере, и нас строго предупредили: сидеть тише воды, ниже травы. Братья, уже студенты, помогли чем могли – и поспешили исчезнуть, а мы с сестрой остались на кухне, возились с приготовлениями. Ожидалось, что придёт сам Бауыржан Момышулы и Дмитрий Снегин с супругой. Больше никого не приглашали – великий полководец не терпел суматохи и многолюдья.

Мы с сестрой были в напряжении, и, как назло, в самый неподходящий момент уронили что-то с грохотом. Раздался оглушительный шум, а затем – звенящая тишина. И вдруг – громкий голос полководца: «В народе говорят: если хозяйка не хочет привечать гостей, она гремит посудой на кухне». Мама, не растерявшись, спокойно ответила: «Хозяйка уже полчаса как сидит с вами за одним столом». Все рассмеялись. Напряжение спало, и назревавший конфликт сам собой растворился в дружеской атмосфере. А за книгу «Истина и легенда» в русском переводе папа получил Государственную премию имени А. Фадеева.

– Ваш отец пронес через всю войну два тома романа «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. Что он рассказывал об этом? Мухтар Омарханович был его учителем в вузе?

– Лучше всего он сам ответил на это в своих воспоминаниях, где говорилось, что через всю войну, сквозь окопы, бои и походные ночи он пронес с собой два тома любимого романа «Путь Абая». Эта книга была для него не просто литературой – она согревала душу, напоминала о родной земле, вдохновляла в самые тяжелые минуты. Он бережно хранил её, как святыню, пряча между шинелью и солдатским вещмешком, читая при тусклом свете в редкие часы затишья.

Когда война закончилась, папа с особым трепетом передал книги самому автору, своему преподавателю – известному писателю Мухтару Ауэзову. Тот взял тома в руки, внимательно посмотрел, поднес к лицу и вдруг неожиданно сказал: «Порохом пахнет». В этой короткой фразе было все: и фронтовая истина, и уважение к юному солдату, сохранившему книгу среди смерти, и невидимая, но прочная связь между писателем и бойцом – между словом и жизнью.

Но история, которая глубоко осела в моей памяти, о которой хочется рассказать, перекликается и с судьбой моего отца, и с самим романом. Однажды солдат Афганской войны Кожахмет Пирмашев попросил меня познакомить его с отцом, чтобы передать уцелевшие страницы книги «Махаббат, қызық мол жылдар» – те самые, которые его боевой товарищ держал в руках в момент гибели. Эта книга, как и «Путь Абая» для фронтовиков Великой Отечественной, стала для поколения афганцев символом света, любви и веры. Отец был глубоко тронут. Он взял эти страницы, помолчал, а потом тихо сказал: «Значит, и моя книга была на войне… И она ранена».

– Вы говорите о силе слов Азильхана Нуршаихова, об искренности. Помню, как на встречу с писателем невозможно было попасть, всегда была масса народа, самых разных поколений. Что делало его встречи с читателями такими особенными?

– Это было не объяснить логикой. Магия? Харизма? Когда он говорил, люди смеялись и плакали вместе с ним. Папа будто создавал из зала единство душевного пространства. Он говорил просто, понятно, но искренне, по-человечески, что доходило до глубины сердца каждого слушателя. Он не повторялся, даже автографы всегда писал индивидуально, обращаясь к человеку. В словарях харизму называют «искрой Божьей». У него она была. Он жил словом, и жил – для людей.

– Прочитала повесть «Халима», о большой и светлой любви двух любящих друг друга сердец, где папа ваш пишет: «Она была не только матерью моих детей, она была и моей матерью». Это была проникновенная история любви ваших родителей. Расскажите, пожалуйста, о самых близких вам людях.

– Да, эта повесть для нас – не просто литературное произведение. Все мы тяжело переживали горькую утрату. А папа места себе не находил, в память о маме написал «Двадцать слов о Халиме», которые позже издавались в журнальном варианте: «Халима».

Это книга, через которую папа передал все своё тепло, уважение и любовь к маме. Он писал о ней с такой нежностью и любовью, с каким-то особым светом, который, кажется, исходил не только от чувств, но и от самой сути их отношений. Маму звали Халима, и именно такой – настоящей, живой, с её добротой, терпением, скромностью и внутренней силой – она осталась и в книге, и в нашей памяти.

Она никогда не стремилась быть в центре внимания, но для нас она всегда была сердцем всего дома. Когда я читаю «Халиму», я узнаю маму в каждой строке. Папа смог запечатлеть в этой повести не только свою любовь, но и образ казахской женщины, верной, самоотверженной, сильной в молчании. Эта книга – памятник их чувствам и одновременно – бесценный дар нам, детям, внукам, правнукам и всем читателям.

Каждый раз, открывая эту книгу, мы словно возвращаемся к истокам – к семейному очагу, где живут любовь, память и благодарность. «Халима» учит нас беречь то, что по-настоящему ценно: любовь, уважение, верность, человеческую теплоту, искренность чувств и глубину отношений. У меня всегда было ощущение, что мама любит именно меня больше всех.

Я никогда никому об этом не говорила. Но со временем узнала: каждый из нас втайне думал то же самое – что мама любит именно его. Так думали и внуки, и невестки, и зятья. И, конечно же, так думал и папа. Её любви действительно хватало на всех. Но хватило ли ей нашей любви? Успели ли мы вернуть ей хотя бы каплю того, что получали от неё каждый день? Мы спешили жить, учиться, работать, создавать семьи, решать ежедневные заботы. А мама просто была рядом – как свет в окне, как тепло и уют в доме, которая всегда заботится и ждёт. Эта повесть позднее легла в основу книги-поэмы «Песнь вечной любви», опубликованной в 2005 году.

– Ваш отец прошел войну и оставил нам глубокие произведения о фронтовой правде – «Повесть о солдате», «Экипаж без номера» и другие. Как вы воспринимали эти книги в детстве и юности? О чём он говорил, когда писал о войне? Что значила для него фронтовая тема, и как, по-вашему, она отразилась на его литературной судьбе?

– Да, фронтовая тема занимала в творчестве папы особое, очень глубокое место. Он прошел всю войну, но никогда не говорил о себе как о герое. Он всегда подчеркивал: настоящий герой – это тот, кто отдал свою жизнь и не вернулся. Я помню, как он работал, сидел за письменным столом, молча, с особым выражением в глазах. Это было не просто творчество – это была внутренняя работа души, дань памяти, боль, пронесенная сквозь годы.

Мы, его дети, росли с ощущением, что война – это не строки в учебнике, а тяжелая судьба нашего отца, всего их фронтового поколения, их боль и переживания. И, наверное, главное, что он стремился передать через свою военную прозу, – это ценность мира, жизни, дружбы. Он писал не для того, чтобы напугать, а чтобы научить ценить мир и каждый достойно прожитый день.

ВОВ Ветеран 80-летие Великой Победы Азильхан Нуршаихов война